【专题报告】化工反内卷下PX、PTA配置潜力最大

正文共6091字,阅读时间约15分钟

观点概述:

1、梳理当前的潜在抓手看:一是老旧装置,二是能耗,三是是行业自律,因为要有序退出,不一刀切,自律反而更可能是最先发力手段。考虑到品种产能周期、供需情况以及行业格局,我们认为目前商品期货里,PTA聚酯行业反内卷潜力较大。

2、PX是产业链成本硬支撑。在明年三季度PX新投产落地前,仍保持偏紧格局,特别明年上半年仍存较大季节性缺口,同时目前调油驱动已有启动迹象,不排除明年走出独立行情的可能。

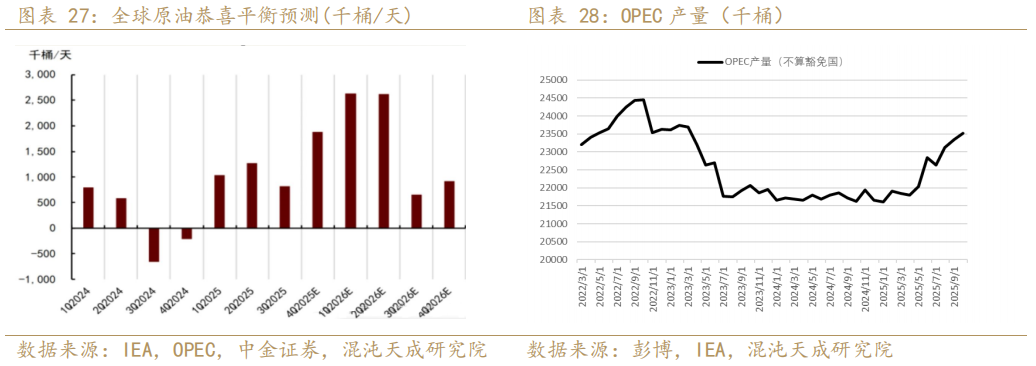

3、原油过剩格局未改,但2026年下半年有边际好转预期。从估值与边际驱动看,2026年对原油持续下跌的一致性预期已有所分化,震荡格局下化工基本面的驱动会更强;而如果原油提前交易2026年下半年新格局,油化工还可能会有阶段性共振行情。

4、我们认为PX在明年二季度存在硬缺口产业链有成本支撑,而PTA存在较大反内卷潜力,同时调油驱动已有启动苗头,原油震荡概率上升,因此PX、PTA存在供需调油、反内卷、原油在明年二季度共振发力的可能。适合作为化工板块重点关注对象。

5、策略角度看,当前原油仍有大跌风险,多化工建议配置空原油。如果原油有信号见底或反弹,再择机单多PX、PTA;如果反内卷有望推进落地,则以PTA为主要低多标的。价差方面做阔PTA加工费有安全边际,但需要见到反内卷达成;做阔PX利润等估值回调可考虑。

一、 能化反内卷正在扩大范围

1、 化工反内卷势在必行

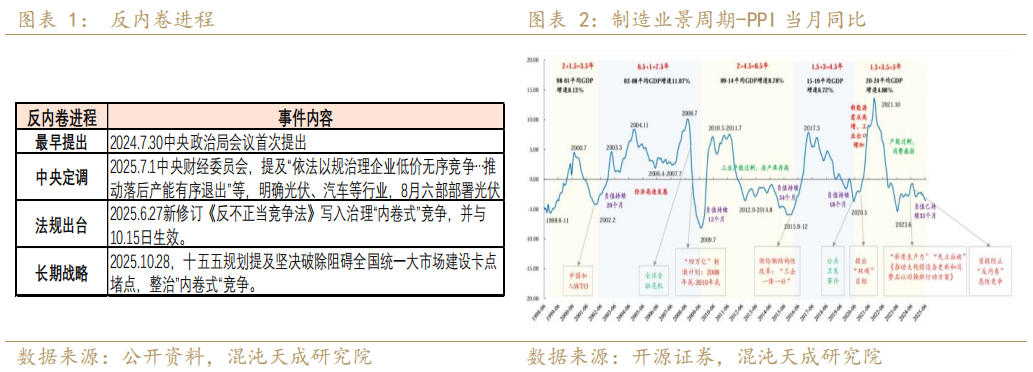

此轮反内卷最早于2024年7月中央政治局会议提及,在2025年7月的中央财经委员会第六次会议提及“依法以规治理企业低价无序竞争…推动落后产能有序退出”等,进一步明确了反内卷的政策路径。同时在2025年两会期间,总书记再度强调破除地方保护与市场分割;政府工作报告首次将“综合整治内卷式竞争”纳入关键任务。十五五规划,也把“反内卷”纳入顶层设计。

同时我们在复盘本轮反内卷(见公众号文章《大跌之后,再谈谈反内卷》),认为其是几十年一遇的经济转型的一部分;同时反内卷也是要加强供给侧的定价能力。因此从国家重视程度和经济转型必要性来看,无不预示本轮反内卷的重要性、必要性。而化工板块作为过剩严重,出口逐步有优势,对CPI、PPI影响较大,反内卷进行也将势在必行,不是短期口号。而且以历史来看,化工的供给侧推进本就可能偏晚。

2、 化工反内卷,PTA产业链潜力较大

就化工板块而言,今年股票板块和商品期货走出了近乎完全相反的走势。核心区别是股票市场关注的景气周期出现拐点:资本开支持续下降,海外产能退出加速,此时反内卷的提出,市场预期供给侧收紧将加速,行业走出周期的时间将提前。但对于商品来说,交易的周期偏短,核心的成本(原油今年下跌20%)与供需(目前限产主要为少数行业自律,新投产限制未加强,淘汰暂未落地)均未有趋势扭转的信号出现,因此除了个别基本面较好品种(如PX),多数仍处于趋势下行压利润状态。

而化工历史上也已经历多轮类似“反内卷”的供给侧改革。回顾近十年:

2016-2018年的长江大保护、蓝天保卫战等环保督察监管,淘汰了大批小规模、双高、老旧化工装置。

2019年响水事件后,化工重点省份(江苏、山东、江西)开始,最后波及全国的大规模安全整治,对落后产能进行淘汰/升级改造。

2020-2021年的能耗双控,各省对存量、增量化工产能,进行不同程度管控(但也是近五年产能大扩张症结,前期供给侧已经优化的供应端,在疫情期后成本大涨叠加需求爆发,带来了很多行业利润爆发;而除国家明确限制扩张产能,各地方在此期间审批了大量项目)。

目前2025年开启的“反内卷”:建立全国统一大市场(在国家层面评估产能过剩情况,并进行审批管控),治理低价无序竞争(推动利润改善),推动落后产能有序退出(高成本产能退出)。

化工行业反内卷正在有序推进,其进程相对较慢有其自身原因:一是供给侧近年已经历多轮,其技术较先进、能耗达标已不适合一刀切政策;二是化工行业复杂、系统性强,政策方案制定周期长,目前多以自律为主;三是化工行业虽在整个CPI、PPI的比重较大,但多为中间环节,主要为间接影响,一般不是首轮重点。

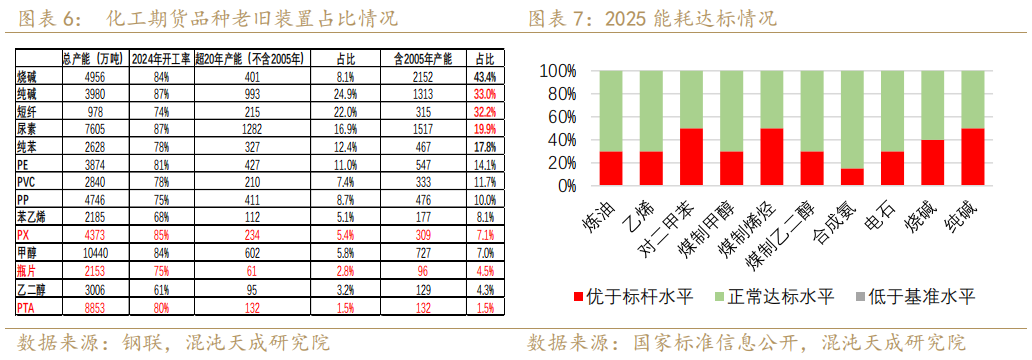

我们倾向于化工反内卷,也存在品种优先区别。梳理当前的潜在抓手看:一是7-8月进行的老旧装置摸排,超20年老旧装置后续出淘汰方案的可能性较大,对氯碱、农化影响可能较大。二是能耗,但参照2023年标准,多数化工行业已达,再通过大幅提高能耗标准进行淘汰可能性不大。三是是行业自律,因为要有序退出,不一刀切。考虑到品种产能周期(烯烃及下游过剩但仍在高投产周期,芳烃刚过剩投产偏尾声)、需求情况(纺织服装需求增速稳定)以及行业企业格局(行业集中度高,一体化程度高,且其产业链较单一),我们认为目前商品期货里,PTA聚酯行业的反内卷潜力较大。

二、PX、PTA供需、反内卷、原油有共振潜力

1、PTA聚酯行业有较好的反内卷条件

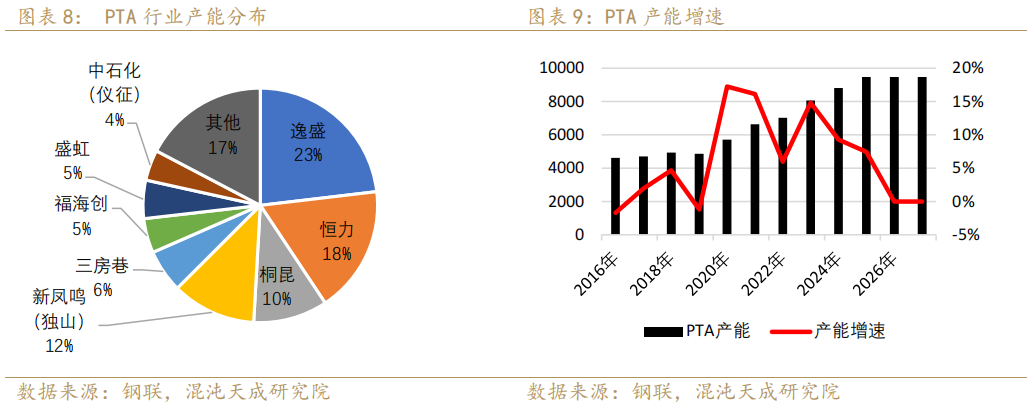

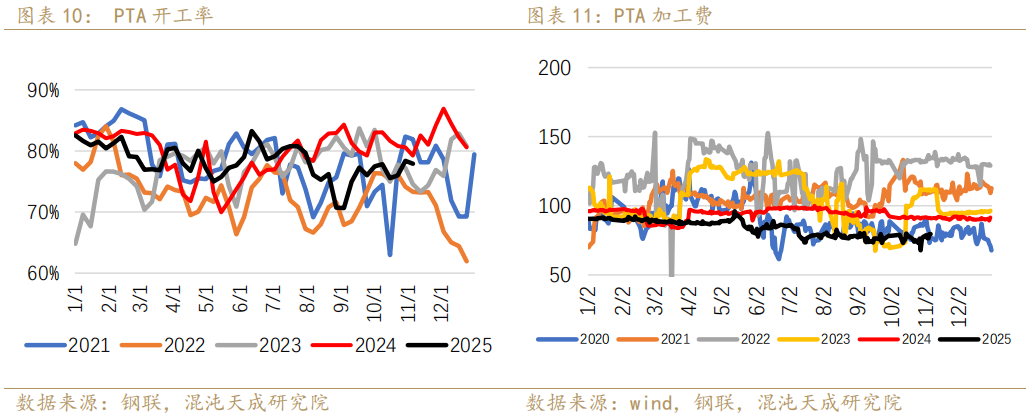

从行业格局看,中国PTA占全球近80%产能,PX、聚酯产能占比也过半。而国内PTA企业集中度CR4为63%,CR8为83%。而随着近五年高速投产期后,PTA过剩已较明显。从开工率看已有明显下滑(近10%),以当前需求水平75%的开工已能维持行业平衡。而PTA的加工费已处于极低状态。且PTA及聚酯产业链,已是比较典型的出口型商品。可以看出这些特质和当前反内卷典型品种(光伏-多晶硅)产业格局比较相似。

其次聚酯行业2024年以来,已进行过多次协同。2024年5月长丝行业库存高、亏损严重,为避免内卷价格战,龙头企业首次写通过,尝试“一口价”模式,虽最终在原油下跌及需求走弱背景下,以聚酯大厂降价促销结束。但在5-8月的过程中,确实也达到了利润修复、开工上涨、库存下降的目标。同时在今年上半年长丝行业取消了 “一口价”,采用更灵活、贴合市场的协同策略:实行龙头企业分段定价的轮值定价、限产稳定加工费,推动行业自律。可以看到当前长丝的库存结构、加工价差确实有改善。同时今年瓶片行业6月加工差降至低位后,行业通过自律减产开工率降低至70%(-15%),实现了行业利润的修复。

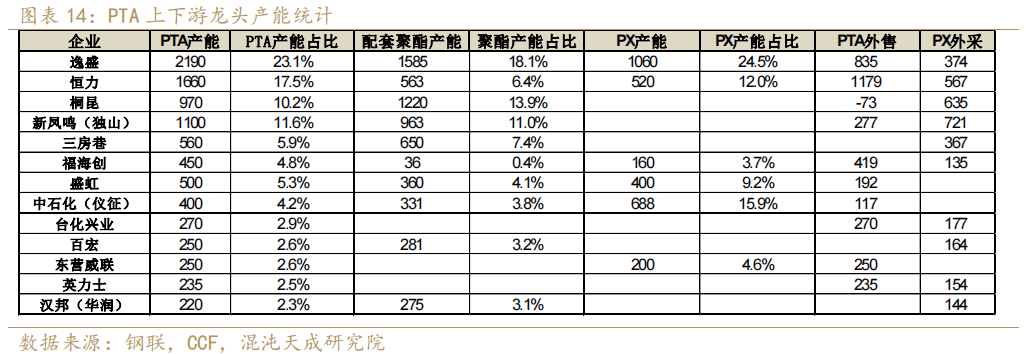

最后我们从整个产业链来看,PX投产受限,PTA、聚酯自身投产进入尾声,终端需求稳定;中下游的扩产进入尾声,未来上游PX的投产多是增强国内自给率和一体化需求,石化稳增长方案中,仍明确对PX新增产能有调控要求。而且从产业链一体化来看,行业龙头企业有极强的规模优势,PTA龙头企业前八家,其上游PX及聚酯行业产能占比也在65%。(产业链老旧产能占比不高见图6,且目前多数老旧小装置已处于停车检修状态,实际自然出清已较充分,行业产业集中度比计算的更高。

因此PTA聚酯行业有较好的反内卷潜力,当然行业也同样主要为民企,参考多晶硅目前情况,企业间博弈会较多,但考虑到一体化的情况,协同减产仍存在较大可能。只要反内卷持续推进,协同控产仍是长周期较优方案。

2、PX新投产前格局偏紧,明年Q2缺口仍大

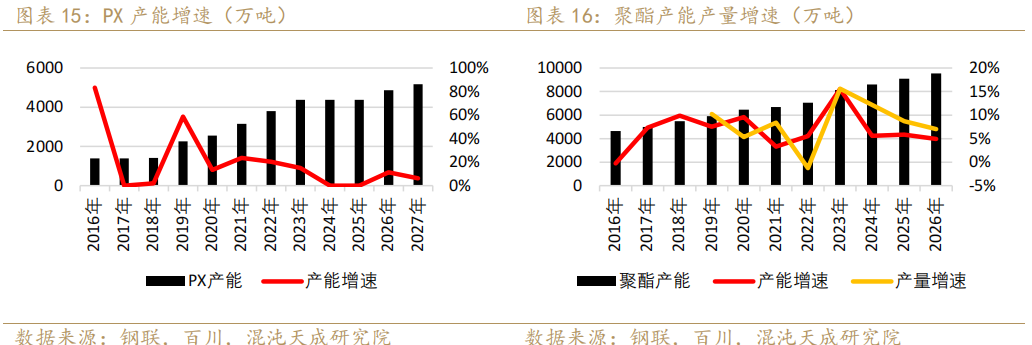

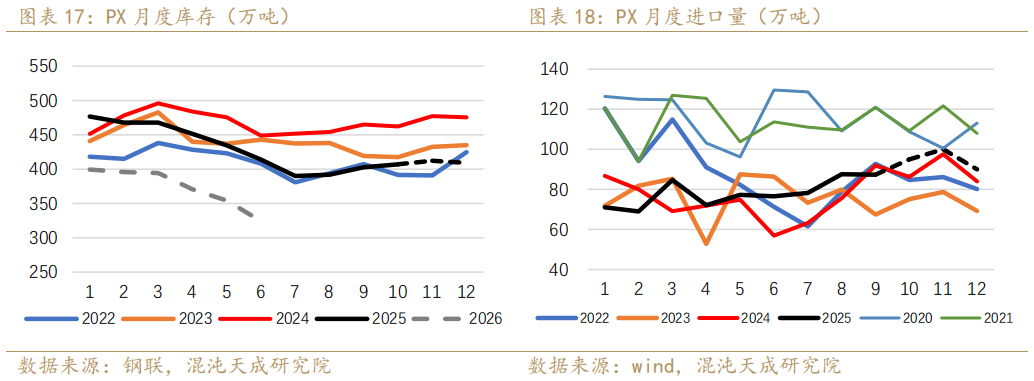

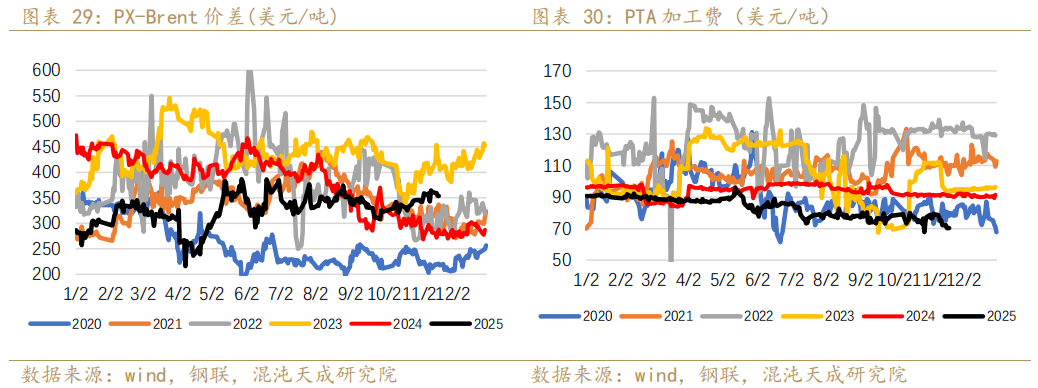

PX作为PTA成本端,近两年的偏紧结构,截留了产业链的最高利润。而且这一趋势仍将持续到明年三季度,直至新投产兑现才会有所缓和(2026年实际投产可能仍不及预期,目前跟踪只有华锦阿美200万吨,明年三季度投产年底放量概率较大;裕龙300万吨仍可能继续延期;九江150万吨预计延期至2027年)。其核心原因是近两年PX无新增投产,而下游聚酯仍保持10%左右的增速,因此带来的硬缺口,在每年的Q2检修季,缺口体现的最明显。

进口来看,2025年PX进口保持高位,核心原因是PXN及PX-MX价差保持较高水平,即供应充足,其次是中国PX偏紧。目前从供应看韩国是我国主要PX进口来源,虽明年有370万吨石脑油削减计划,但目前折算看对PX最大影响不到40万吨/年(1%国内供应),而实际对韩国的出口影响更加有限。而国内仍保持偏紧结构下,预计进口仍保持偏平稳。

需求端核心还是看聚酯及终端纺服情况,受消费周期特性、宏观环境、竞争等因素,对2026年仍对纺织服装增速持平稳看待,对聚酯增速略下调。通过以上情况线性外推来看,明年二季度PX将去库至历史低位水平。如果说PTA是需要通过反内卷协同来完成格局转换,PX就是自身硬缺口支撑产业链的成本端。

3、海外关停潮谨慎看待,但调油驱动仍有潜力

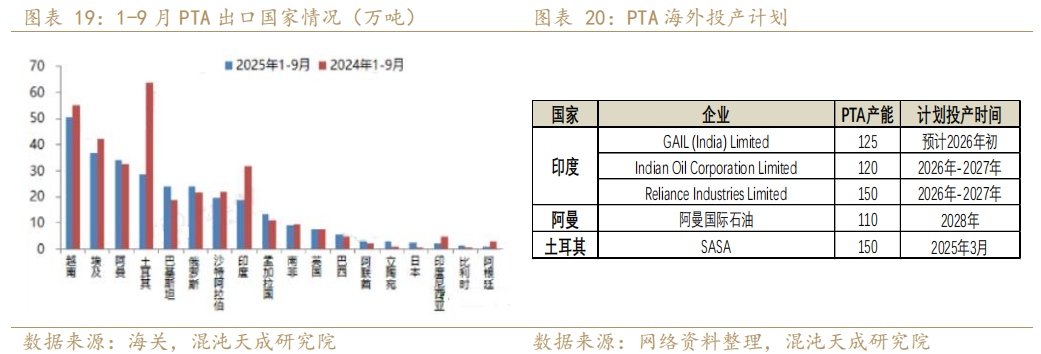

首先海外关停潮与新投并存,出口格局并未改善。PTA关停潮早在2023年就已体现,因欧洲、日韩的老旧装置受成本上升、竞争加剧影响乐天、英力士、三菱化学等累计退出167.5万吨/年;而2026年仍有产能退出,如日本东丽计划关停16.5万吨,乐天退出巴基斯坦50万吨,三菱转让印尼66万吨。

但未来两三年,印度和北美仍有超500万吨PTA装置有投产计划。虽近期印度取消对PTA的BIS认证利好出口,同时国内PTA产业有一体化产业集群优势,但随着土耳其、印度投产逐步落地,出口压力仍较大,但不影响对上端需求分流及终端出口。另一个角度说只是PTA压力越大,行业反内卷的推进的可能性越大。

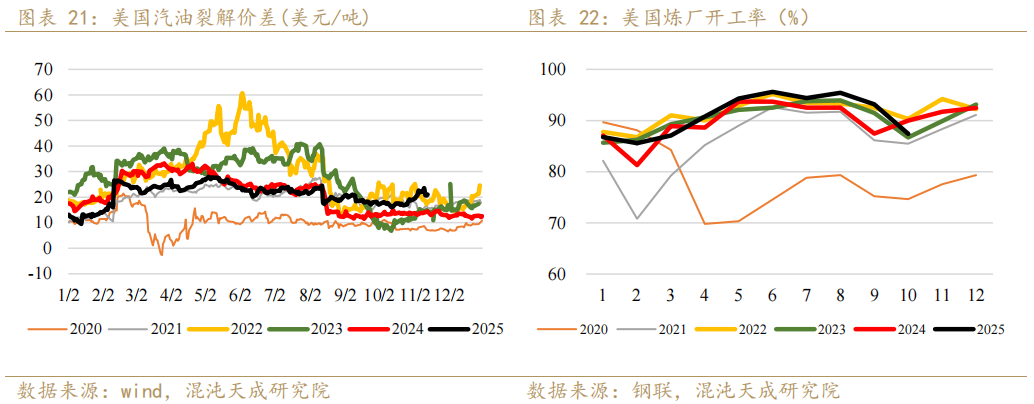

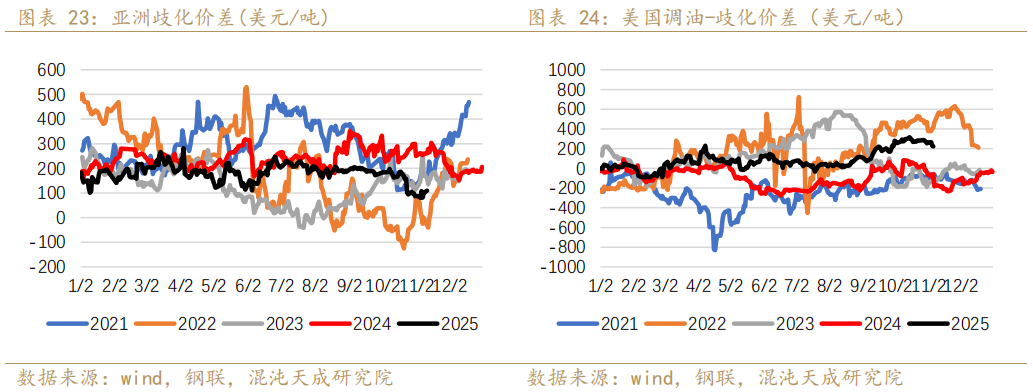

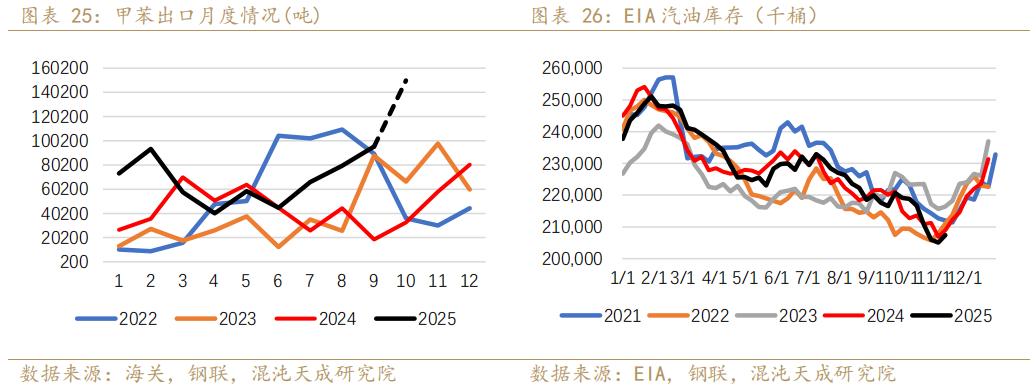

调油方面,2022年为最高峰,近几年影响逐步弱化,今年初实际就未再出现调油行情(季节性4-7月美国出行高峰,调油旺季,调油备货一般在年初甚至更早开始)。但10月下旬开始美国裂解价差快速上行,回升至近五年季节性高位再次引发了市场对调油预期。

可以看到调油利润在高于往年,优于歧化的情况下,今年10月美国炼厂的开工不增反降至历史低位,据普氏统计来看,超过半数装置是因缺电引发的检修。如果说制裁俄罗斯导致全球柴油紧张推高调油利润,那而北美电力紧缺情况看,会不会也有持续影响?如果持续,至年底汽油库存若无法累至合理水平。本就火热的调油市场(今年1-9月MTBE及甲苯出口累计增速58%、60%),可能会再次打开美亚跨区芳烃调油价差。同时还有一点是当前美、亚歧化利润均已经跌至历史低位区域,若进一步下跌,不排除引发检修的可能(美国调油利润开始拐头,虽部分区域价差打开,但关注持续性,短期可能有调整)。

4、2026年原油仍存下跌风险,但驱动也有边际变化

今年原油核心驱动在于紧平衡转过剩,OPEC增产叠加需求转弱带来的过剩预期,虽然在兑现的过剩中存在贸易战及地缘扰动,但三四季度加速过剩的迹象,仍推动原油不断走弱寻找成本支撑。这也是今年油化工基本面影响弱化,原油驱动强化的核心之一因素。

展望2026年原油过剩格局仍未改变,特别在上半年为过剩最严重时期,仍存在继续下跌的驱动。但原油随着下半年边际压力放缓,估值驱动可能有所变化:一是OPEC+的剩余产能已不再充足,而地缘导致的供应不稳定仍在上升,且地缘的计价还未充分,Q1暂停增产或有所预示。二是原油距离成本支撑空间已不大;非OPEC贡献近年主要增量,但其边际成本更高,或随着价格继续走弱而有所体现。三是类似今年,超预期的需求可能仍会延续。

虽然原油过剩格局未改,但2026年下半年有边际好转预期。从估值与边际驱动看,2026年对原油持续下跌的一致性预期已有所分化,震荡格局下化工基本面的驱动会更强;而如果原油提前交易2026年下半年新格局,油化工还可能会有阶段性共振行情。

总结,我们认为PX在明年二季度存在硬缺口产业链有成本支撑,而PTA存在较大反内卷潜力,同时调油驱动已有启动苗头,原油震荡概率上升,因此PX、PTA存在供需调油、反内卷、原油在明年二季度共振发力的可能。适合作为化工板块重点关注对象。

而策略角度看,当前原油仍有大跌风险,多化工建议配置空原油保护。若原油有信号见底或反弹,再择机单多PX、PTA;如果反内卷有望推进落地,则以PTA为主要低多标的。价差方面做阔PTA加工费,有安全边际,需要见到反内卷达成;做阔PX利润性价比暂不高,需等待驱动叠加(以2023年最高550美金看有200美金空间),等估值回调可考虑。

三、总结

1、梳理当前的潜在抓手看:一是老旧装置,二是能耗,三是是行业自律,因为要有序退出,不一刀切,自律反而更可能是最先发力手段。考虑到品种产能周期、供需情况以及行业格局,我们认为目前商品期货里,PTA聚酯行业反内卷潜力较大。

2、PX是产业链成本硬支撑。在明年三季度PX新投产落地前,仍保持偏紧格局,特别明年上半年仍存较大季节性缺口,同时目前调油驱动已有启动迹象,不排除明年走出独立行情的可能。

3、原油过剩格局未改,但2026年下半年有边际好转预期。从估值与边际驱动看,2026年对原油持续下跌的一致性预期已有所分化,震荡格局下化工基本面的驱动会更强;而如果原油提前交易2026年下半年新格局,油化工还可能会有阶段性共振行情。

4、我们认为PX在明年二季度存在硬缺口产业链有成本支撑,而PTA存在较大反内卷潜力,同时调油驱动已有启动苗头,原油震荡概率上升,因此PX、PTA存在供需调油、反内卷、原油在明年二季度共振发力的可能。适合作为化工板块重点关注对象。

5、策略角度看,当前原油仍有大跌风险,多化工建议配置空原油。如果原油有信号见底或反弹,再择机单多PX、PTA;如果反内卷有望推进落地,则以PTA为主要低多标的。价差方面做阔PTA加工费有安全边际,但需要见到反内卷达成;做阔PX利润等估值回调可考虑。

持续跟踪请加入知识星球,共同探讨重点标的的大矛盾。

能化组:

田大伟

Z0019933

18818236206

混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。

在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。

中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。

中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。

我们关于商品研究提升的三点结论:

第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。

第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。

第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。

24小时热点