“反内卷”对玻璃行业的影响分析

未来低效产能或加速出清

2021年以来,在房地产市场进入调整周期的背景下,浮法玻璃需求走弱,行业经历了供需失衡加剧、库存高企、价格持续承压等严峻考验。未来,浮法玻璃行业需要摆脱对房地产行业的单一依赖,加速洗牌及转型升级,预计2025—2026年行业将进入产能出清加速期。

A供给侧结构性改革复盘

出台背景及政策细节

1998年至2015年,我国主要采取需求侧管理方式推动经济增长,如在亚洲金融危机和国际金融危机时期,通过大规模经济刺激政策来稳定经济。

随着时间推移,这种方式带来了产能过剩、债务累积、成本上升等副作用。经济运行主要矛盾从总需求不足转变为供给结构不适应需求结构的变化。从国际看,世界经济复苏乏力,国际需求可能进一步收缩,全球产业分工体系和区域布局发生调整。从国内看,我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。因此,很多行业需要从供需两端发力,塑造新的竞争优势。

供给侧结构性改革于2015年11月首次提出,主要从化解产能过剩、提高全要素生产力、降低企业成本、消化地产库存、防范金融风险五个方面入手。其中,消化房地产库存包含户籍制度改革、放开二孩、政府回购商品房以增加保障房供给以及增加土地供给。经过几年的实施,供给侧结构性改革取得显著成效,较好地完成了“三去一降一补”五大任务,去产能顺利进行,重点行业的过剩产能得到化解,产能利用率提高。

数据显示,截至2022年年底,钢铁、水泥、平板玻璃行业分别淘汰落后产能和化解过剩产能3亿吨、4亿吨、1.5亿重量箱,房地产去库存成效明显。

房地产行业周期情况

梳理当时国内房地产市场表现可以发现,政策对房地产行业的推动成效显著。

2015年年末,商品房待售面积为7.19亿平方米,同比增加15.5%,其中住宅待售面积占比为68.3%。从区域看,东北地区待售消化周期超过36个月。2015年,房地产开发企业土地购置面积为2.28亿平方米,同比下降31.7%。这一趋势延续至2016年。2017年,土地市场在核心城市带动下回暖,房地产开发企业土地购置面积同比增长15.8%,成交价款同比增长49.4%。不过,三、四线城市土地出让金占比从2013年的55%降至2017年的40%,房企加速向一、二线城市集中。2014年,房地产开发企业房屋新开工面积为17.96亿平方米,同比下降10.7%,2015年进一步降至15.45亿平方米,降幅扩大至14.0%。数据反映出该阶段房企对市场悲观的预期,房企主动收缩开发规模。从竣工面积来看,2014年,房屋竣工面积为10.75亿平方米,同比增长5.9%,但2015年下降6.9%,至10亿平方米。

2016年,随着一系列政策发力,房地产市场量价齐升。2014年,新建商品房销售面积为12.06亿平方米,同比下降7.6%,销售额下降6.3%。2015年,新建商品房销售面积回升至12.85亿平方米,增长6.5%,销售额增长14.4%,其中东部地区销售面积增长13.3%,成为主要驱动力。2016年,销售规模爆发式增长,销售面积为15.73亿平方米,同比增长22.5%,销售额为11.76万亿元,同比增长34.8%,三、四线城市贡献了75%的成交增量。2016年,核心城市房价加速上涨,深圳、上海全年涨幅超30%,但三、四线城市库存去化周期仍在18个月以上。

从细分数据来看,房屋新开工面积在2016年回升至16.69亿平方米。房地产新开工数据在2019年见顶,当年房屋新开工面积达22.72亿平方米。2020年,房屋新开工面积进入下行通道,2024年降至7.4亿平方米,较2019年的峰值下降超60%。2015—2017年,商品房待售面积减少1.3亿平方米,其中住宅待售面积减少1.1亿平方米。从库存结构看,已竣工未售面积占比从2015年的24%升至2017年的27%,显示现房去化难度加大。供给侧结构性改革推动房企利润率持续下行,2017年上市房企毛利率降至27.1%,净利率降至6.72%,为近10年最低。头部企业通过高周转、多元化业务维持利润,但中小房企生存压力加大。2016—2017年,约200家房企退出市场。

2015年前后房地产市场出现的变化,是政策调控叠加市场周期的综合结果。供给侧结构性改革通过棚改货币化等措施,短期有效化解了房地产市场库存压力,但也加剧了地域分化。

玻璃行业供需格局变化

对技术门槛低、产能过剩现象严重的建材行业而言,供给侧结构性改革契合了行业发展需要。对玻璃行业而言,民营企业及小企业众多,在2015年之前便开始减产和转型。2014年,全国浮法玻璃生产线冷修或关停数量为38条,涉及产能13170万重量箱,占总产能的11.1%。2015年,冷修生产线达42条,涉及产能13524万重量箱,占总产能的11.04%。行业停窑率从2014年年初的16.3%上升至2016年年初的30.5%,即行业开工率不足七成。2015年12月,浮法玻璃产量为4572万重量箱,同比减少554万重量箱,当年共生产浮法玻璃56711万重量箱,同比减少10.77%。随着产能得到有效控制,玻璃企业基本实现产销平衡,库存明显下降。卓创数据显示,2015年12月底,全国重点省份库存为2372万重量箱,同比减少209万重量箱,降幅为8.09%。去产能同时带动了浮法玻璃产销率好转。2015年,浮法玻璃销量为56215万重量箱,产销率为99.13%,接近供需平衡。

从地域来看,河北作为玻璃生产大省,超额完成减产指标,缩减后的产能在全国占比约20%。产业结构调整方面,众多玻璃原片企业延伸产业链,发展玻璃深加工产业。2015年年底,河北沙河地区拥有5个深加工园区,可以消耗沙河自身玻璃原片产量的40%左右,而在“十一五”之前,该比例仅约20%。2015年,华东地区拥有20条生产线的全国最大民营浮法玻璃企业——江苏华尔润集团停产清算,使得行业集中度进一步提高。华东地区因产能缩减,玻璃价格一跃而起,成为国内价格最高的区域。货源流向也发生了明显变化。作为华中地区货源主销区的华南、西南地区,在产能增加的压力下,价格低位运行。华中玻璃企业积极寻求改变,部分货源通过长江流入华东地区。华东中下游企业对华中市场的关注度进一步提升。

南方与北方市场价差明显收窄。北方地区减产及深加工产业发展提速,需求下滑相对趋缓,厂家报价较为坚挺。南方市场尤其是珠三角地区,受国内外市场需求走弱、深加工市场被华中及华北市场挤占等因素的影响,需求下行更为明显。华南与华北、华中市场的价差由此前的200~500元/吨逐步收缩,2015年价差收敛的趋势尤为明显。随着北方地区深加工产业规模的不断扩大,区域间的竞争由过去的玻璃原片市场逐渐转向深加工市场,这也是造成华南市场玻璃价格下滑的原因之一。

供给侧结构性改革对浮法玻璃行业的影响显著。通过产能出清、需求结构优化以及政策引导,浮法玻璃行业从供过于求走向再平衡。

2016—2017年,在房地产行业复苏叠加环保政策的影响下,玻璃价格迎来长周期牛市,从900元/吨一线震荡上行至1600元/吨一线。2020年,“保交楼”政策刺激竣工端,玻璃需求再度爆发,玻璃盘面价格突破3000元/吨,创历史高点。2021年下半年以来,房地产市场进入调整周期,需求走弱,玻璃价格高位回落,再度进入熊市周期,目前在成本线附近低位徘徊。

B“反内卷”政策的影响

出台背景与行业现状

2025年,预计我国GDP增速在5.0%~5.2%,工业领域面临“量价背离”困境。随着房地产市场深度调整,传统支柱产业对经济的拉动作用减弱,而新兴产业尚未形成足够支撑。“反内卷”政策的核心目标是通过优化资源配置、遏制无序竞争,推动行业从“规模扩张”向“质量效益”转型。

浮法玻璃行业作为建材领域的典型代表,对建筑需求的依赖度在80%以上。受房地产下行周期影响,传统需求表现持续疲软,而光伏、汽车等新兴领域需求增速无法消化过剩的供应,使得行业库存长期处于历史高位,价格持续低迷导致行业利润被压缩,企业长期处于亏损状态。“反内卷”政策与供给侧结构性改革、“双碳”目标形成协同效应,旨在解决长期积累的供过于求、价格战频发、创新能力不足等结构性矛盾。

房地产仍处于调整周期

2021年以来,我国房地产行业开始进入下行周期,新开工、竣工、销售等关键指标持续下行,房屋库存积压。2024年,房屋新开工面积降至7.39亿平方米,相比2019—2020年巅峰时期的22亿多平方米,下滑67%左右。房屋竣工面积于2021年见顶,当年竣工面积为10.14亿平方米;2022年出现下滑;2023年受“保交楼”政策推动,同比增长17.0%,至9.98亿平方米;2024年下滑27.7%,至7.37亿平方米。随着新开工面积的下行,存量待竣工面积也明显缩减。从销售数据来看,2021年新建商品房销售面积为17.94亿平方米,2024年降至9.74亿平方米,仅为2021年的54.3%。2025年上半年,新建商品房销售面积同比降幅虽收窄至3.5%,但绝对量仅为2021年同期的57.6%。房屋库存压力较大,待售面积持续创历史新高。

随着城市化进程进入尾声,房地产行业的支柱产业地位已发生转变。根据国家统计局数据,截至2024年年末,我国常住人口城镇化率达67%,接近发达国家70%~80%的成熟阶段水平。房地产业增加值占GDP的比重从2020年的8.3%降至2024年的6.3%。2021—2024年,房地产业对GDP增长的拉动由正转负,2021年为0.34个百分点,2024年为-0.12个百分点。房地产行业或仍面临调整,预计库存需2~3年才能回归合理水平。未来,房地产行业将从经济支柱转为民生保障,对经济增长的贡献率将长期低于5%。

玻璃行业或进入产能加速出清期

从浮法玻璃需求来看,2021年至今,在房地产市场经历了深度调整以及“保交楼”政策阶段性提振后,需求再度陷入疲软的背景下,浮法玻璃行业经历了供需失衡加剧、库存高企、价格持续承压等严峻考验。

从房屋新开工传导到竣工需求,通常需要2~3年。2021年下半年,房屋新开工面积同比转负。2023年,在“保交楼”政策推动下,房屋竣工面积同比增长17%,至9.98亿平方米,带动浮法玻璃短期需求回升。2024年,房屋竣工面积同比下降26.13%,至7.37亿平方米,导致建筑玻璃需求锐减。目前,房屋竣工数据仍处于下行阶段。今年1—9月,房屋竣工面积较2023年同期下降56.6%。

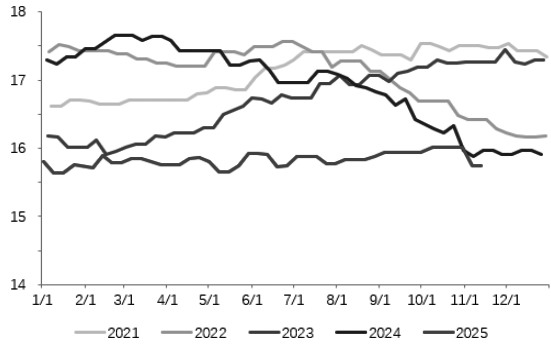

图为玻璃日熔量(单位:万吨)

浮法玻璃生产线具有“冷修成本高、复产周期长”的特点,导致供给调整滞后于需求变化。尽管2024年浮法玻璃行业开启冷修,日熔量从17.65万吨降至目前的15.75万吨,降幅达10.7%,但依然远超可以实现供需平衡的日熔量(约15万吨)。库存积压同样严重。当前全国浮法玻璃样本企业总库存为6313.6万重量箱,同比增长29.05%,折合库存可用天数为27.1天。值得注意的是,社会库存体量越来越大,河北、湖北地区期现商库存持续创新高,该部分库存由于数据统计不完善,未被完全计入。近年来,随着需求疲软,库存从生产端向中游转移,实际需求疲软程度被低估。

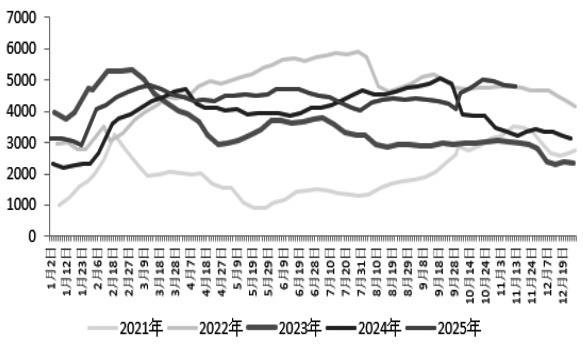

图为玻璃八省库存(单位:万重量箱)

浮法玻璃行业已陷入亏损多时,天然气生产线自去年下半年进入亏损状态,截至目前亏损已持续近一年半。今年产能没有进一步缩减,主要是由于成本端坍塌,部分生产线亏损幅度没有进一步扩大。截至目前,以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润为-172.70元/吨,以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润为78.10元/吨,以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润为-1.77元/吨。随着纯碱、煤炭等原料成本下降,低成本煤制气以及石油焦生产线尚存一定利润,这是阻碍浮法玻璃行业进一步去产能的原因。

今年上半年,正康清洁能源在河北沙河市投资40亿元建设的清洁煤制气项目,通过集中供应清洁燃气,替代传统分散式煤气发生炉,使玻璃生产企业实现能源消费“去煤化”。该项目每年可节约用煤约90万吨,带动行业能耗水平下降10%。通过规模化供气降低企业燃料成本,煤制气成本较天然气低300元/吨。今年以来,长城四线已更改为正康气,截至目前尚未有其他厂家接入。目前沙河燃煤生产线尚有一定利润,如果燃料切换至正康,成本将会增长。另外,正康煤制气尚未定价,具体成本增长幅度无法确定,但成本增长必然会让处于盈利低迷期的企业经营压力更大,后期的具体接入时间尚未有定论。

从玻璃行业当前的供需格局来看,房地产调整周期持续,未来存量待竣工部分对玻璃的需求将进一步收缩。后市竣工端同样面临同比收缩格局,对应玻璃需求依然难言乐观。近期,沙河地区强制冷修4条生产线,体现了政策端对传统行业推进“反内卷”的决心。未来,浮法玻璃行业需要摆脱对房地产行业的单一依赖,加速洗牌及转型升级,预计2025—2026年行业将进入产能出清加速期。

来源:期货日报网

24小时热点