生猪 弱势格局难扭转

供需矛盾加剧

生猪供应依旧过剩,下游需求疲软,二次育肥短期的入场行为对猪价下跌仅能起到缓冲作用,无法扭转全国生猪市场供增需弱的格局。

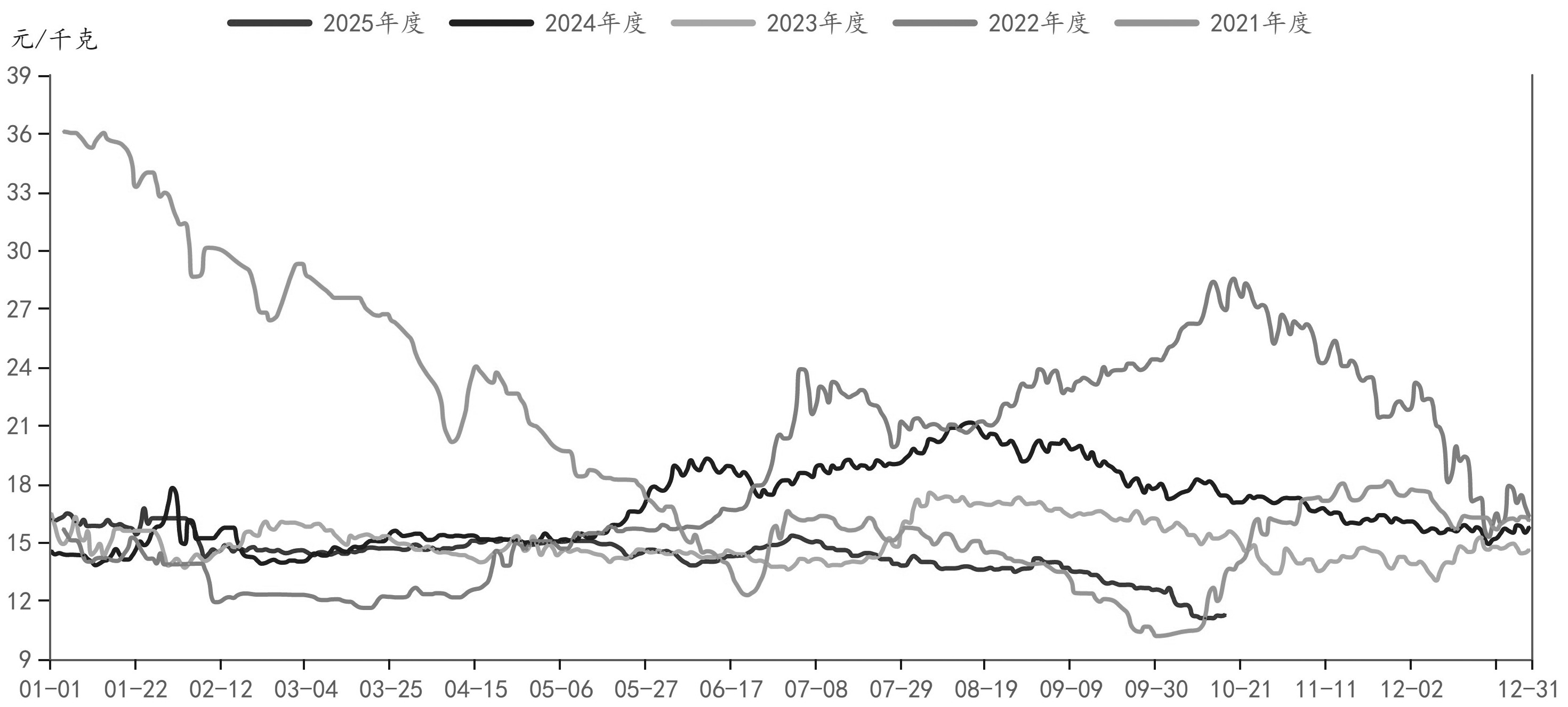

国庆节假期期间,全国生猪需求整体呈现“旺季不旺”态势,主流成交价在11.0~12.2元/千克,川渝地区甚至跌破11元/千克。

国庆节假期后,生猪市场供应压力难以缓解,需求疲软已成定局,供需矛盾加剧。据我的农产品网数据,10月20日,全国生猪出栏均价为10.95元/千克,同比下跌38.96%,低价区报9.80元/千克。

期货方面,国庆节假期后,生猪期货价格低开低走,增仓下探,主力合约在10月13日最低触及11120元/吨,创上市以来新低。近期生猪期货成交量与跌幅同步扩大,表明市场对后续供需格局的悲观情绪进一步释放。当前生猪期现货价格共振下跌的行情并非单一因素主导,而是供应过剩、政策调控落地滞后、消费疲软三重压力叠加所致,目前行业面临短期价格承压与长期产能出清的博弈。

政策传导落地尚需时日

此前,农业农村部频频召开推动生猪产业高质量发展座谈会,针对生猪产业发展提出了多方面重要举措,建议企业合理淘汰能繁母猪,适当调减能繁母猪存栏量,减少二次育肥,控制肥猪出栏体重,严控新增产能。国家发展改革委和农业农村部于9月16日召开生猪产能调控企业座谈会,这是年内第3次涉生猪领域的重要调控会议,也是政策力度最明确的一次,直接下达了量化调控指标。会议要求,头部25家生猪养殖企业应在2026年1月底前减少能繁母猪100万头。若以头部25家生猪养殖企业当前1100万头左右的存栏量为基准,100万头的削减量占比约为10%。这意味着政策要求头部企业在未来3个月内减少其现有母猪产能的约一成,力度较大。

政策面虽持续释放积极信号,但传导落地尚需时日。由于行业自2024年以来已经连续盈利一年半,养殖端主动去产能的积极性普遍不高,导致实际产能去化不及预期。

农业农村部最新数据显示,2025年8月,全国能繁母猪存栏量为4038万头。按照《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为3900万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的92%~105%区间(含92%和105%两个临界值)为绿色区域,表示产能正常波动。

目前能繁母猪存栏量为正常保有量的103.5%,虽处于产能调控绿色合理区域,但呈现阶段性偏高态势。另外,近年来生猪养殖行业生产效率已有显著提升,PSY(每头母猪年提供断奶仔猪数)均值从之前的24头提高到26头以上,部分龙头企业甚至接近29头,产能大幅提升,去产能周期不断被拉长。2024年4月至11月,能繁母猪存栏量呈震荡攀升态势。2025年以来,能繁母猪存栏量基本趋于稳定,部分企业在7月前仍有小幅增长。根据生长周期推算,2026年5月之前,全国生猪出栏量仍将呈现惯性增长态势。

企业加速出栏

随着9月生猪现货价格的加速下跌,目前产区多地价格已低于行业成本线,规模企业为减少亏损,普遍降重,加速出栏。在市场多方竞争加剧的扰动下,国庆节前部分企业出栏计划未能及时完成,导致节后集中出栏,日均出栏量环比增加约3%,小型养殖场在悲观预期下亦有恐慌性出栏行为,进一步加大市场供应压力。当前,钢联统计的样本屠宰企业的开工率与屠宰量均呈阶段性下降态势,说明消费端支撑力度不足,需求增量难以承接持续增加的供应量。

目前毛猪价格处于低位,标猪与肥猪价差有走扩迹象,尤其是175千克以上大体重猪源的价格优势逐渐显现,二次育肥主体的入场成本优势明显,部分资金开始布局短期育肥周期,二次育肥入场积极性明显提高,猪价在10元/千克大关附近存在一定支撑。

后市展望

综合来看,生猪供应依旧过剩,下游需求疲软,二次育肥短期的入场行为对猪价下跌仅能起到缓冲作用,无法扭转全国生猪市场供增需弱的格局。养殖端整体进入全面亏损状态,市场悲观情绪浓厚,短期生猪现货价格或延续弱势震荡,期货价格跟跌,以修复基差。

中期来看,年底天气转冷后,终端对大体重猪的需求会有所增加,同时南方地区腌腊、灌肠等传统消费需求逐步启动,或对行情形成阶段性提振。不过,近年来传统意义上的生猪消费旺季均未能兑现,今年“旺季不旺”或成为行业共识,生猪市场大概率仍将维持供应增量大于需求增量的格局。12月为年度收尾阶段,规模企业为完成全年出栏目标,大概率会加速出栏,届时生猪市场供应压力将进一步加大。即使是旺季,生猪现货价格仍将处于低位。后续需重点关注养殖端出栏节奏及二次育肥动向。(作者单位:华联期货)

来源:期货日报网

24小时热点